आजाद भारत में इतिहास को लेकर तथ्यों को तोड़मरोड़ का परोसने का प्रयास किया गया। इतिहास के संकलन में वामपंथी इतिहासकार हावी रहे, जिससे भारतीय अपनी गौरवपूर्ण विरासत को भूलने लगे थे। आइये जानते है विरासत का के बारे में –

द्विराष्ट्र सिद्धांत एक राजनीतिक विचारधारा है जो यह स्थापित करती है कि भारतीय उपमहाद्वीप के हिंदू और मुसलमान अलग-अलग संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं वाले विशिष्ट राष्ट्र हैं, जिसके लिए अलग राष्ट्रों की आवश्यकता है । इस विचारधारा ने 1947 में पाकिस्तान के निर्माण की नींव के रूप में कार्य किया । यह रिपोर्ट सिद्धांत की उत्पत्ति, विकास, भारत और पाकिस्तान के अलग-अलग रुख और मूल शीर्षक में उठाए गए चिंताओं की जांच करेगी।

-

अलगाववाद के प्रारंभिक बीज: औपनिवेशिक काल से पहले के भारत में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विशिष्ट पहचान मौजूद थी, और भारत में मुस्लिम प्रभुत्व का एक लंबा इतिहास रहा है । यह तर्क दिया जाता है कि इस सिद्धांत की जड़ें उपमहाद्वीप में इस्लाम के आगमन के समय से खोजी जा सकती हैं । समय के साथ, रीति-रिवाजों, सामाजिक शिष्टाचार, वास्तुकला, चित्रकला और संगीत में भारतीय संस्कृति के कई पहलुओं को आत्मसात करके, भारत के मुसलमानों ने एक नई विशिष्ट इंडो-मुस्लिम संस्कृति विकसित की । अहमद सरहिंदी जैसे व्यक्तियों ने मुस्लिम आत्म-जागरूकता और पहचान के प्रारंभिक समर्थकों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । सर सैयद अहमद खान एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार मुसलमानों को अलग “राष्ट्र” (कौम) के रूप में विचार व्यक्त किया, ऐसा उन्होंने कथित मतभेदों और हिंदू प्रभुत्व के खतरे के कारण किया ।

-

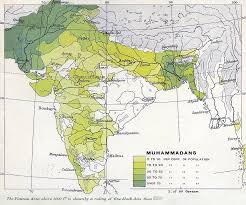

ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों की भूमिका: ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने “फूट डालो और शासन करो” की नीति के माध्यम से सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाया । 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधारों और 1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों जैसे सुधारों के माध्यम से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडलों की शुरुआत ने अलग हितों के विचार को मजबूत किया । 1905 में बंगाल का विभाजन धार्मिक आधार पर विभाजन बनाने का एक प्रारंभिक उदाहरण था । जनगणना कार्यों ने भी जनसंख्या को धार्मिक संबद्धता के आधार पर वर्गीकृत किया, जिससे अलग पहचान मजबूत हुई ।

-

मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग: 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ और अंततः इसने द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपने आधारभूत सिद्धांत के रूप में अपनाया । मुहम्मद इकबाल ने एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । मुहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने शुरू में हिंदू-मुस्लिम एकता का समर्थन किया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत और पाकिस्तान के निर्माण के प्रमुख आवाज बन गए । 1940 का लाहौर प्रस्ताव मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र के विचार को औपचारिक रूप से अपनाने का प्रतीक था ।

2. पाकिस्तान का द्विराष्ट्र सिद्धांत का स्थायी पालन:

-

आधारभूत विचारधारा: द्विराष्ट्र सिद्धांत पाकिस्तान की राष्ट्रीय पहचान और उसके निर्माण का आधार बना हुआ है । यह दृढ़ता से माना जाता है कि पाकिस्तान का निर्माण उपमहाद्वीप में मुसलमानों की पहचान, गरिमा और गौरव को सुरक्षित करने के लिए किया गया था ।

-

आधिकारिक बयान और पुन: पुष्टि: पाकिस्तानी नेताओं, जैसे कि सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर, ने हाल के बयानों में द्विराष्ट्र सिद्धांत को दोहराया है और धर्म, रीति-रिवाजों, परंपराओं, विश्वदृष्टि और आकांक्षाओं में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विशिष्ट अंतरों पर जोर दिया है । राष्ट्रीय पहचान बनाए रखने के लिए भविष्य की पीढ़ियों को पाकिस्तान के निर्माण की कहानी सुनाने पर जोर दिया गया है ।

-

पाकिस्तान के भीतर व्याख्याएं और बारीकियां: पाकिस्तान के भीतर भी द्विराष्ट्र सिद्धांत की अलग-अलग व्याख्याएं हैं, खासकर हिंदुओं और मुसलमानों के सह-अस्तित्व के संबंध में । यह दृष्टिकोण भी मौजूद है कि पाकिस्तान मुस्लिम भारत की परंपराओं का उत्तराधिकारी है ।

उच्च पदस्थ पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत की लगातार पुनरावृत्ति, यहां तक कि हाल के समय में भी, पाकिस्तान की राष्ट्रीय कथा और संभावित रूप से भारत के प्रति उसकी विदेश नीति में इसके स्थायी महत्व को इंगित करती है। यह सिद्धांत केवल एक ऐतिहासिक अवशेष नहीं है, बल्कि एक जीवित विचारधारा है। जबकि द्विराष्ट्र सिद्धांत हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अंतर पर जोर देता है, पाकिस्तान के भीतर कुछ व्याख्याओं ने शुरू में एक लोकतांत्रिक राज्य की कल्पना की थी जहां दोनों समुदायों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा । एक अलग मुस्लिम राज्य के आदर्श और समावेशिता की आकांक्षा के बीच एक संभावित तनाव को उजागर करता है।

3. भारत का द्विराष्ट्र सिद्धांत का अस्वीकार और धर्मनिरपेक्षता को अपनाना:

-

आधिकारिक रुख: भारत गणराज्य ने अपनी स्वतंत्रता के बाद आधिकारिक तौर पर द्विराष्ट्र सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया । भारत ने धर्मनिरपेक्ष राज्य बनने का विकल्प चुना, अपने संविधान में धार्मिक बहुलवाद और समग्र राष्ट्रवाद की अवधारणाओं को शामिल किया । एक एकल भारतीय राष्ट्र की अवधारणा मौजूद है जहां हिंदू और मुसलमान आपस में जुड़े समुदाय हैं ।

-

विभाजन का ऐतिहासिक विरोध: भारत में विभाजन का विभिन्न समूहों ने विरोध किया, जिसमें कई मुसलमान भी शामिल थे जिन्होंने समग्र राष्ट्रवाद के आधार पर एक संयुक्त भारत की वकालत की । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन के प्रति प्रारंभिक रुख भी विरोध का था, हालांकि बाद में उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया । महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं के विचारों ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया और एक ही राष्ट्र के भीतर हिंदू-मुस्लिम एकता की वकालत की ।

-

विभाजन के बाद के विवाद: विभाजन के बाद भी भारत में इस बात पर बहस जारी रही कि क्या मुसलमान और हिंदू अलग-अलग राष्ट्रीयताएँ बनाते हैं । यह तर्क भी दिया गया कि विभाजन ब्रिटिश “फूट डालो और शासन करो” नीति का परिणाम था ।

धर्मनिरपेक्षता को एक आधारभूत सिद्धांत के रूप में अपनाने से भारत सीधे तौर पर द्विराष्ट्र सिद्धांत के उस आधार का खंडन करता है जिसमें धार्मिक पहचान राष्ट्रीयता को परिभाषित करती है । राष्ट्रीय विचारधारा में यह मौलिक अंतर दोनों देशों के बीच संबंधों को आकार देता रहता है। भारत के भीतर विभाजन का महत्वपूर्ण विरोध, जिसमें मुस्लिम संगठन भी शामिल हैं , इस धारणा को चुनौती देता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत को उपमहाद्वीप के मुसलमानों के बीच भी सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। अखिल भारतीय आज़ाद मुस्लिम सम्मेलन जैसे समूहों का अस्तित्व दर्शाता है कि मुस्लिम भागीदारी के साथ एक संयुक्त भारत का विचार कई लोगों के लिए द्विराष्ट्र सिद्धांत का एक व्यवहार्य विकल्प था।

4. विभाजन और भारत में हिंदुओं पर इसका प्रभाव:

-

सामूहिक विस्थापन और हिंसा: विभाजन के दौरान बड़े पैमाने पर जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ, जिसमें हिंदू और सिख भारत चले गए और मुसलमान पाकिस्तान चले गए । विभाजन के साथ व्यापक सांप्रदायिक हिंसा और नरसंहार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों को भारी जानमाल का नुकसान हुआ । विभाजन के व्यक्तियों और समुदायों पर आघात और स्थायी परिणाम भी हुए ।

-

भारत में हिंदू पहचान और समाज पर प्रभाव: विभाजन ने भारत की राष्ट्रीय पहचान को एक हिंदू-बहुसंख्यक लेकिन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में आकार दिया। हिंदू शरणार्थियों के अनुभवों, जिन्होंने भारत में प्रवास किया, जिसमें घरों, आजीविका और सांस्कृतिक विरासत का नुकसान शामिल है, ने भी समाज को प्रभावित किया । विभाजन के परिणामस्वरूप भारत के भीतर सामाजिक और राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव आया।

विभाजन के दौरान हिंसा और विस्थापन का भारी पैमाना द्विराष्ट्र सिद्धांत के कार्यान्वयन की मानवीय लागत की याद दिलाता है । इस ऐतिहासिक आघात ने भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को प्रभावित करना जारी रखा है। जबकि द्विराष्ट्र सिद्धांत का ध्यान मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य के निर्माण पर था, विभाजन का भारत में हिंदू आबादी पर भी गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा, जिसने राष्ट्रीय पहचान, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ संबंधों की उनकी समझ को आकार दिया। हिंदू शरणार्थियों के आगमन और सांप्रदायिक हिंसा के अनुभव ने संभवतः भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार और धार्मिक सद्भाव से संबंधित चल रही बहसों के विकास को प्रभावित किया।

5. समकालीन चुनौतियां और “ढुलमुल” (अस्थिर) का प्रश्न:

-

भारत में हिंदू राष्ट्रवाद का उदय: भारत में समकालीन राजनीतिक परिदृश्य में हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों और विचारधाराओं का उदय शामिल है । इस प्रवृत्ति को भारत के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के लिए एक चुनौती और द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थकों की नजर में इसके कुछ पहलुओं का संभावित सत्यापन माना जा सकता है। कुछ विशिष्ट नीतियों या घटनाओं की आलोचना भारत की धर्मनिरपेक्षता का खंडन करने और संभावित रूप से अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेलने के लिए की गई है ।

-

धर्मनिरपेक्षता की कीमत हिंदुओं द्वारा चुकाए जाने के पक्ष और विपक्ष में तर्क: यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि हिंदू, बहुसंख्यक होने के नाते, महसूस कर सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के अनुसरण में उनके धार्मिक हितों को कभी-कभी अनदेखा या समझौता किया जाता है, जिसमें मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण जैसे मुद्दे शामिल हैं । इसके विपरीत तर्क यह है कि धर्मनिरपेक्षता सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों को सुनिश्चित करती है और हिंदू-बहुसंख्यक राष्ट्र में संभावित भेदभाव से अल्पसंख्यकों की रक्षा करती है । भारत में हिंदुओं द्वारा सामना की जाने वाली आंतरिक चुनौतियों, जैसे कि जातिगत भेदभाव और एकता की कमी , और क्या ये धर्मनिरपेक्षता या अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों से संबंधित हैं, पर भी चर्चा की जाती है।

-

“ढुलमुल” (अस्थिर) की धारणा को संबोधित करना: यह विश्लेषण किया जाता है कि उपयोगकर्ता पाकिस्तान के स्पष्ट दृढ़ रुख के विपरीत भारत के रुख को “अस्थिर” क्यों मान सकता है। यह स्पष्ट किया गया है कि भारत की धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए पाकिस्तान के धार्मिक रूप से परिभाषित राष्ट्रवाद की तुलना में एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। एक बड़ी और विविध आबादी वाले धर्मनिरपेक्ष राज्य को बनाए रखने की जटिलताओं और बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक अधिकारों को संतुलित करने के चल रहे प्रयासों पर चर्चा की जाती है।

भारत में हिंदू राष्ट्रवाद का उदय एक जटिल स्थिति प्रस्तुत करता है। जबकि भारत आधिकारिक तौर पर द्विराष्ट्र सिद्धांत को अस्वीकार करता है, कुछ राष्ट्रवादी भावनाएं और नीतियां अनजाने में सांस्कृतिक और धार्मिक विशिष्टता के कुछ अंतर्निहित विचारों को प्रतिध्वनित कर सकती हैं, जिससे संभावित रूप से उपयोगकर्ता की धर्मनिरपेक्ष आदर्श के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में “अस्थिरता” की धारणा हो सकती है । भारत में धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद के बीच संबंधों की सूक्ष्म चर्चा आवश्यक है। धर्मनिरपेक्षता के लिए हिंदुओं द्वारा “कीमत चुकाने” के बारे में बहस एक प्रमुख धार्मिक समूह वाले समाज में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने की चुनौतियों के बारे में एक व्यापक चर्चा को दर्शाती है । यह अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करने और बहुसंख्यक की चिंताओं को दूर करने के बीच संतुलन के बारे में सवाल उठाता है।

निष्कर्ष:

द्विराष्ट्र सिद्धांत का ऐतिहासिक संदर्भ और भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन में इसकी भूमिका निर्विवाद है। भारत और पाकिस्तान की राष्ट्रीय विचारधाराओं में मौलिक अंतर है, भारत ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है जबकि पाकिस्तान द्विराष्ट्र सिद्धांत पर आधारित है। विभाजन का स्थायी प्रभाव है और यह दोनों देशों के बीच समकालीन संबंधों को आकार देता रहता है। उपयोगकर्ता की चिंता को एक सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य से देखने की आवश्यकता है, जो विकसित हो रही सामाजिक-राजनीतिक गतिशीलता के सामने भारत की धर्मनिरपेक्ष परियोजना की जटिलताओं पर जोर देता है। अतीत की जटिल विरासत को समझने और उपमहाद्वीप में एक शांतिपूर्ण भविष्य के निर्माण के लिए निरंतर समझ और संवाद की आवश्यकता है।

तालिका 1: द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रमुख समर्थक और उनके योगदान