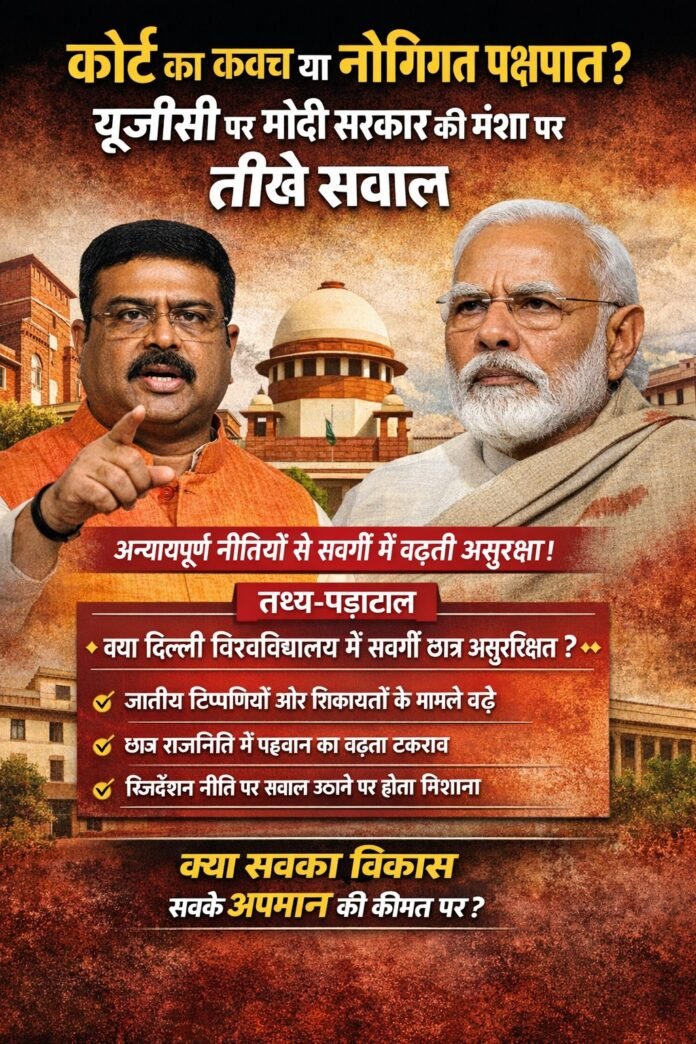

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता( सनातनजन)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हालिया बयान—कि यूजीसी से जुड़ा मामला अदालत में विचाराधीन है और सरकार “सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखेगी”—पहली नज़र में संतुलित लगता है, लेकिन इससे कई असहज प्रश्न भी खड़े होते हैं। यदि सचमुच सभी पक्षों के हितों की रक्षा की जा रही थी, तो नियम बनाते समय व्यापक परामर्श, प्रक्रियात्मक संतुलन और संभावित दुरुपयोग से बचाव के स्पष्ट प्रावधान क्यों नहीं दिखे? “मामला कोर्ट में है” कहना क्या नीतिगत जिम्मेदारी से दूरी बनाने का तरीका तो नहीं बन रहा?

यूजीसी के हालिया प्रावधानों का घोषित उद्देश्य विश्वविद्यालय परिसरों में भेदभाव-रोधी तंत्र को मजबूत करना है। यह लक्ष्य संविधान की समानता की भावना के अनुरूप है। किंतु किसी भी नियम की वैधता केवल उसके उद्देश्य से नहीं, बल्कि उसके संतुलन और क्रियान्वयन से भी तय होती है। यदि शिकायत दर्ज होते ही आरोपित व्यक्ति की प्रतिष्ठा, करियर या शैक्षणिक अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो निष्पक्ष जांच और सुनवाई की ठोस गारंटी आवश्यक हो जाती है। सवाल यह है कि क्या यूजीसी के ढांचे में आरोपित के अधिकारों—जैसे गोपनीयता, प्राकृतिक न्याय और समयबद्ध सुनवाई—को उतनी ही स्पष्टता से परिभाषित किया गया है जितनी शिकायतकर्ता की सुरक्षा को? इसी बहस के बीच अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का संदर्भ भी सामने आता है। यह कानून ऐतिहासिक उत्पीड़न के विरुद्ध एक सशक्त कानूनी व्यवस्था है। परंतु 2018 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी से पहले प्रारंभिक जांच और वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति जैसे प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय सुझाए थे, ताकि संभावित दुरुपयोग रोका जा सके। बाद में संसद ने संशोधन कर उन सुरक्षा प्रावधानों को प्रभावहीन कर दिया। सरकार का तर्क था कि कानून की कठोरता कम नहीं होनी चाहिए। आलोचकों का कहना है कि दुरुपयोग-निरोधक प्रावधान कानून को कमजोर नहीं, बल्कि अधिक संतुलित और विश्वसनीय बनाते हैं। यदि झूठे मामलों के आंकड़े, अंतिम सजा दर और जांच के निष्कर्षों पर पारदर्शी डेटा सार्वजनिक किया जाए, तो विश्वास मजबूत हो सकता है। लेकिन जब यह पारदर्शिता सीमित प्रतीत होती है, तो संदेह स्वाभाविक हैं।

विश्वविद्यालयों में समानता और गरिमा की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हाल में दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी एक घटना चर्चा में आई, जिसमें एक पत्रकार से उसकी जाति पूछे जाने और कथित रूप से अपमानित किए जाने की बात कही गई। यदि यह आरोप तथ्यात्मक रूप से पुष्ट होता है, तो यह स्पष्ट रूप से संविधान की समानता और गरिमा की भावना के विपरीत है। यहाँ प्रश्न यह नहीं कि पीड़ित किस वर्ग से है; प्रश्न यह है कि क्या हर प्रकार के जाति-आधारित अपमान को समान गंभीरता से लिया जाता है। यदि प्रतिक्रिया चयनात्मक दिखती है, तो संस्थागत निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” का नारा देती रही है। यह नारा तभी विश्वसनीय होगा जब नीति-निर्माण में संतुलन स्पष्ट दिखे। सामाजिक न्याय का उद्देश्य ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करना है, परंतु वर्तमान में किसी भी निर्दोष नागरिक को प्रक्रियात्मक असुरक्षा का सामना न करना पड़े, यह भी उतना ही आवश्यक है। यदि किसी वर्ग के भीतर यह धारणा बनती है कि उसकी चिंताओं या अधिकारों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा, तो लोकतांत्रिक विश्वास कमजोर हो सकता है। यूजीसी के नियमों पर उठ रहे प्रश्न राजनीतिक विरोध भर नहीं हैं; वे प्रक्रियात्मक न्याय और समान संरक्षण की मांग हैं। यदि सरकार वास्तव में सभी पक्षों के हितों की रक्षा करना चाहती है, तो उसे स्पष्ट रूप से बताना होगा कि शिकायत-निवारण तंत्र में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाएगी। झूठे आरोप सिद्ध होने पर दंडात्मक कार्रवाई के ठोस उदाहरण और सार्वजनिक आंकड़े भी विश्वास बहाल करने में सहायक हो सकते हैं। अदालत में मामला लंबित होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, किंतु नीतिगत मंशा की कसौटी अंततः कानून के संतुलन और उसके निष्पक्ष क्रियान्वयन से ही तय होगी। यही वह बिंदु है जहाँ मोदी सरकार को अपने इरादों को शब्दों से नहीं, ठोस कदमों से साबित करना होगा।